ホヤの旬は初夏。「藤の花が咲く頃から」とか「キュウリと一緒に食え」と言うそうだから、まさに今なのだが、今年の水揚げが始まろうかという4月の終わり、私はホヤの〝聖地〟を訪ねた。宮城県牡鹿半島の鮫浦(さめのうら)湾。震災前まで国内産の8割を占めたというホヤ王国、宮城県の主要産地である。前回紹介したホヤおやじもこのへんでとれ……いや、生まれ育った。

ホヤの旬は初夏。「藤の花が咲く頃から」とか「キュウリと一緒に食え」と言うそうだから、まさに今なのだが、今年の水揚げが始まろうかという4月の終わり、私はホヤの〝聖地〟を訪ねた。宮城県牡鹿半島の鮫浦(さめのうら)湾。震災前まで国内産の8割を占めたというホヤ王国、宮城県の主要産地である。前回紹介したホヤおやじもこのへんでとれ……いや、生まれ育った。

石巻の市街地から車でちょうど1時間。湾を囲む集落の一つ、谷川浜へ着くと、津波の跡がきれいさっぱり片付いた更地だった。ぽつぽつとコンテナハウスが見える以外に建物の影はなく、牡蠣殻を大量に集めて束ねた背丈ほどもある固まりがところどころに置いてある。「ホヤの養殖に使うんでしょうね」と、車を運転してくれた宮城県庁サイトウさん。私のホヤ熱に火をつけた彼も養殖の現場を見るのは初めてらしく、興味津々である。

サイトウさんが事前に送ってくれた『女川ほや本』──ホヤのすべてがわかるガイドブック。石巻の隣、女川町あげてのホヤ押しについては次回──によれば、ホヤは「尾索動物亜門・ホヤ網」に分類される動物。「ホヤ貝」と呼ぶ人もいるが、貝ではなく、幼生はオタマジャクシのように泳ぐ。日本の海には100数十種以上いるが、食用は4種のみで、宮城から青森にかけての三陸産はほとんどマボヤである。

われわれはこの日、谷川浜で最年少のホヤ漁師を訪ねたのだった。渥美貴幸さん(32)という。今年2月の「食材王国みやぎ」取材ツアーで出会った彼は、代々家業を受け継ぐ漁師の世界には珍しい新規参入組。父親がこの浜の漁網職人だった関係で、子供の頃から周囲にいた漁師に憧れ、21歳から数年間サンマ船などに乗って修行した後、25歳で漁業権を取得してホヤの養殖に乗り出した、とのことだった。

「時間いくらとかじゃなく、やればやっただけ儲かるのがこの仕事」と漁師の意気を語り、漁業の高齢化や先細り、さらには津波による壊滅的被害で数年間出荷できない苦境を強いられても、「儲からないはずがないですから」と揺るがぬ彼の言葉は、ホヤという食材への自信と、それ以上に新しき漁業の光と道(©ダニー・ハサウェイ)を感じさせた。

●海をまるごと食べているような

朝9時過ぎ。渥美さんと彼のもとで修行する金髪の若者(彼も渥美さんだが、縁戚ではない)以下7人で船に乗り、養殖場へ向かう。海は凪ぎ、空は澄み渡っている。春から初夏へ移らんとする、いちばん気持ちのいい季節かもしれない。 くわえタバコで船を操る渥美さんの立ち姿は、今年が3シーズン目──ホヤは出荷まで最低3年かかるため、昨年が震災後初、彼にとっては2回目の水揚げだった──とは思えぬほど堂に入っている。足元のラジカセからは、フランツ・フェルディナンドの「Take Me Out」(と、知ってるみたいに書いてますが、サビだけ覚えて後で調べました)。CDケースの中には、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドにドアーズ、ラモーンズ、フー・ファイターズ。なるほど、パンク・スピリットを持つロック&リョーシか。これまで会ってきたベテラン漁師とは趣の異なる「ポスト漁師」な雰囲気は、こういうところから来ているのかもしれない。

くわえタバコで船を操る渥美さんの立ち姿は、今年が3シーズン目──ホヤは出荷まで最低3年かかるため、昨年が震災後初、彼にとっては2回目の水揚げだった──とは思えぬほど堂に入っている。足元のラジカセからは、フランツ・フェルディナンドの「Take Me Out」(と、知ってるみたいに書いてますが、サビだけ覚えて後で調べました)。CDケースの中には、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドにドアーズ、ラモーンズ、フー・ファイターズ。なるほど、パンク・スピリットを持つロック&リョーシか。これまで会ってきたベテラン漁師とは趣の異なる「ポスト漁師」な雰囲気は、こういうところから来ているのかもしれない。

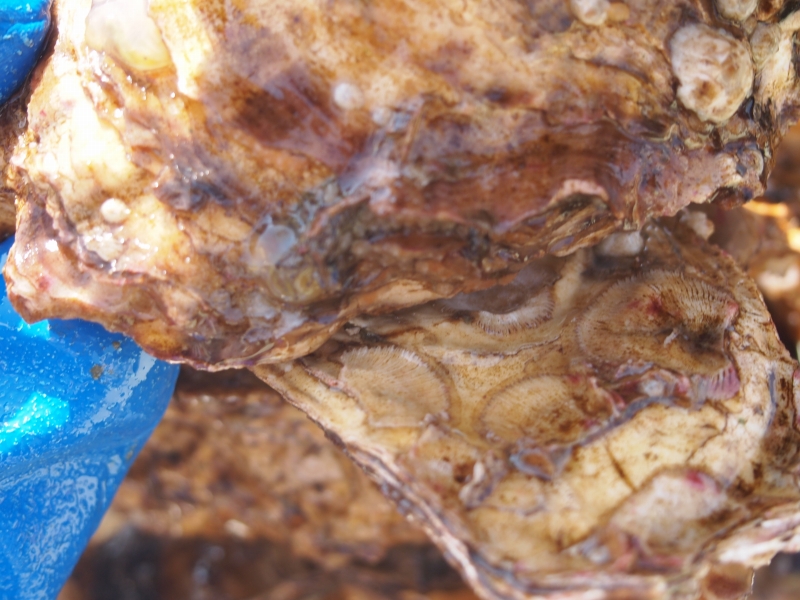

船が養殖場に着くと、さっそく巻き上げ作業が始まる。ホヤは、前に紹介した牡蠣のようにロープに何十枚もの貝殻を通して種付けし、海中に垂らして育てる。牡蠣の場合はホタテの貝殻を使っていたが、ホヤは牡蠣殻を使う。ちなみに鮫浦湾ではホタテ養殖も盛んだそう。なんだかうまい具合に循環している。

ロープに連なって続々と海面に現れる、ぽってりとした球状の赤い物体をなんと形容したものか。東南アジアの熱帯雨林あたりに生えている食虫植物のような、でき損ないのイチジクの実が群生してバスケットボール大に育ったような、いやウルトラ世代としてはやはり、ガラモンが背中を丸めてタッコングになったような……。サイトウさんが以前、「ホヤの味は喩えられない。ホヤとしか言いようがない」と言っていたけど、その姿もまた然り。比類なき面妖さの、それでいてどこか可愛げもある不思議の生物。

ロープに連なって続々と海面に現れる、ぽってりとした球状の赤い物体をなんと形容したものか。東南アジアの熱帯雨林あたりに生えている食虫植物のような、でき損ないのイチジクの実が群生してバスケットボール大に育ったような、いやウルトラ世代としてはやはり、ガラモンが背中を丸めてタッコングになったような……。サイトウさんが以前、「ホヤの味は喩えられない。ホヤとしか言いようがない」と言っていたけど、その姿もまた然り。比類なき面妖さの、それでいてどこか可愛げもある不思議の生物。

写真を撮ろうと近寄る。と、ピューッピューッと唐突にあちこちから潮を吹く。こ、攻撃か。怒ってるのか。こっちに敵意はないぞ。むしろ仲良くしたいのだ。ナイス・トゥ・ミューチュー、ヤサホーヤ。

「濡れるから気をつけてくださいね」と渥美さんは笑いながら、金髪青年とともに手早く一つ一つにばらしていく。「一玉でホヤが30~50個ぐらい。これは2012年の年末に種付けした三年子で、ロープ1本で重さにして200kgぐらいになる。それを1シーズンに500本ぐらいは垂らします」という。 渥美さんがナイフで殻を剥く。たっぷり詰まった、みずみずしいオレンジ色の身。この鮮やかな色合いこそ鮫浦湾産の特徴で、質のよさを物語っているのだという。一ついただく。柔らかく、滴るような食感は熟しきった柿のようだ。クセのある臭いはない。どこまでも爽やかな潮の香り。まるで目の前の海をそのまま口に含むような。ほのかな苦味が先に来て、最後にじんわり甘みが広がる。なんと複雑で、豊かな味わい。

渥美さんがナイフで殻を剥く。たっぷり詰まった、みずみずしいオレンジ色の身。この鮮やかな色合いこそ鮫浦湾産の特徴で、質のよさを物語っているのだという。一ついただく。柔らかく、滴るような食感は熟しきった柿のようだ。クセのある臭いはない。どこまでも爽やかな潮の香り。まるで目の前の海をそのまま口に含むような。ほのかな苦味が先に来て、最後にじんわり甘みが広がる。なんと複雑で、豊かな味わい。

〈海で殻をはぎ、海水で洗って丸ごと食べるのが一番おいしい。一人でどんぶり一杯くらい食べられる〉

今、手元にある『聞き書 宮城の食事』という本を開くと、そうあった。初めて刺身で食った船上のホヤの感動がよみがえり、一人深く頷く。

●ホヤの聖地の自信と革新

湾内の少し離れたところにある、種付けから間もない一年子の養殖場も見せてもらった。引き揚げたロープには牡蠣殻が連なるばかりで、ホヤらしき姿は見えない。いや、じっくり目を凝らせば、半透明の小さなクラゲのようなものが張り付いている。1㎝にも満たないこの稚ホヤが2年目で10㎝ほどになり、2年を過ぎた頃から急速に大きく育って、2年半で出荷サイズの三年子になるのだという。

「種付けと言っても、手で植え付けるわけじゃないんです。牡蠣殻を沈めて付くのを待つだけ。引き揚げた時にうまく付いてるかどうか、一発勝負」 そんな一発勝負すらも漁師の醍醐味として、渥美さんは楽しんでいるように見える。いや、違うな。この海の力を信じているからこその自信と言ったほうがいいかもしれない。

そんな一発勝負すらも漁師の醍醐味として、渥美さんは楽しんでいるように見える。いや、違うな。この海の力を信じているからこその自信と言ったほうがいいかもしれない。

一方で、さまざまな模索を重ねてもいる。ロープの揺れを抑え、ホヤのストレスを軽減することで大きく育てる自作の「マシン」。加工場を立ち上げ、自ら箱詰めすることによって、鮮度の高いホヤを早く市場に届ける仕組み作り。宮城を中心とする若手漁師集団「フィッシャーマンジャパン」に属して──このユニークなチームについては、いずれ回を改めて紹介したい──新しい市場開拓や情報発信にも努めている。

「今までのように加工屋さんに渡して終わりじゃなく、より新鮮なものを、より早く届ける売り方を僕ら漁師も考えていくべきだと思うんです。やれることはいくらでもある。どれだけ手間を惜しまず挑戦や工夫できるかが勝負でしょうね」

渥美さんの若く自信に満ち溢れたたたずまい、仕事を語る言葉の一つ一つが、私には新鮮だった。かつてはバンドマンで、音楽だけが生きがいだったという彼の話を聞いていると、ロンドン・パンクのアイコンであったザ・クラッシュを思い出す。その登場時、〈1977年にはエルヴィスもビートルズもローリング・ストーンズも要らない〉と、大御所となった先行世代を挑発し、荒々しいロックンロール・スピリットへの回帰を促したバンド。そのアティチュードに似たものを感じるのだ。

震災から4年あまり。大津波で一度は養殖施設が壊滅した鮫浦湾は今ようやく、三年子、四年子の水揚げ真っ盛りを迎えている。聖地から、新しいホヤ漁業のムーブメントが起こりそうな予感……という以上の期待を私は抱いている。