12月の半ば、岩手県は陸前高田市のリンゴをいただいた。私と西岡研介氏が取材でお世話になった小山剛令(おやま・よしのり)さんのお宅から届いたのを、西岡さんにお裾分けしてもらったのである。高田の米崎地区は、海のそばには珍しいリンゴの産地で、高台の傾斜地を利用してリンゴ園がいくつもある。米崎リンゴは、高田へ行くたびに楽しみにしている私の好物である。季節外れでもジュースがあって、これがうまいうえに、たいそう安い。

届いた品種はふじ。切り口から溢れ出るぐらい蜜がたっぷりで、甘くて、でも酸味とのバランスが絶妙、歯ごたえもよいから後味は爽快。ここ数年、収穫が近づく秋口に台風に見舞われ、実が落ちたりしていたのが、今年は被害がなく、特にできがいいらしい。

陸前高田のリンゴ栽培の歴史や農家の事情などは、ちゃんと取材してからあらためて書こうと思う。今回書いておきたいのは、小山さんのことである。

●「実業の場からの復興」を貫いた経済人

小山さんと初めて会ったのは、震災3カ月後の2011年6月12日。津波で亡くなったカンコちゃんの奥さんの葬儀に参列させてもらった時のことだ。私たちを陸前高田のいろんな人たちに引き合わせてくれるカンコちゃんは、自分の妻にお別れを告げるその日ですら、葬儀が終わると、参列者をかき分けて私たちのところへ来て言った。

「あんたたちさ紹介したい人が来てんだけど。わだしの恩人。陸前高田地域振興って会社の社長でね」

ありがたいけど辞退した。だって今日は奥さんのお葬式じゃないですか。

「いやいや、僕らみたいな者に気を遣わず、喪主なんやからご家族や地域の人たちとお話してください。必ずまた来ますから」

と、次の取材先へ向かおうとするのを、「いや、名刺交換だけでもしとけ」と譲らない。恐縮しながら境内で名刺を交わしたのが小山さんだった。沈痛な面持ちで、「一義さん(カンコちゃん)には大変お世話になってる者で」と言葉少なだった喪服姿の小山さんを覚えている。どこの誰とも知らぬ取材者にいきなり引き合わされた困惑もあったと思う。

その数カ月後にあらためて西岡さんが取材に行き、インタビューでの小山さんの話をもとに、私は『ふたつの震災』にこう書いた。

〈陸前高田地域振興は、カンコちゃんが自分の会社が倒産した後、震災まで勤めていたキャピタルホテル1000の運営会社。つまり、小山社長はカンコちゃんの恩人であり、元上司ということになる。地元商工会の職員から地域振興の経営者となり、一方では中小企業診断士として数々の企業を再建させてきた経営のプロでもある。その小山社長が陸前高田の復興を託すプロジェクトが、かわむらを核とした水産加工団地というわけだ〉

小山さんは、かわむらをはじめ、水産加工の地元企業を集め、漁業と流通を橋渡しすることによって海辺の町の産業復興を目指していた。国の補助金や外部からの支援ばかりをアテにするのではなく、高田の地域資源を再発見し、つなぎ合わせれば、町を再生できると考えていた。彼の決意が表れたこんな言葉を本には記した。

「実業の場から地域を復興させるというのは、こういうことなんだと示したい。自分たちも生きながら地域も活かす仕組みを作らないと、この町は人がいなくなってしまうんですよ」

全国規模の百貨店やスーパーとタフな交渉を数々してきた辣腕の経営者であり、マスコミの震災報道を見る目も厳しかったけれど、なぜか私たちにはやさしかった。たぶんカンコちゃんの紹介だったからだろう。本が完成してお送りした時、電話口でとても喜んでくれた。

「一義さんのことを書かれた章で、ああ一義さんらしいなあと笑ったり、彼の言葉にほろっときたりしながら読みました。高田のことをこんなふうに書いてくれてありがとう」

その後、陸前高田へ行くと、ご自宅を訪ねたり、やはり小山さんが会長として奔走し、高台に再建されたキャピタルホテル1000に泊まったりして、その時どきの町や産業の様子を聞かせてもらった(夕食にフカヒレの姿煮をサービスで付けてくれたりした)。

実は、小山さんには20年来の持病があり、病院に通いながらの生活だったのだが、高田の町のことを語る時は、そんなことをまるで感じさせなかった。自分にはまだまだやらねばならないことがある、という静かだけれど強靭な意志が伝わってきた。

●詩人はリンゴの実に何を重ねたか

〈仙台の病院にいます。小山さんが救急で入りました。厳しい状態です…〉

ICUの扉の写真が添付されたカンコちゃんからの携帯メールを受け取ったのは今年の4月29日、ちょうど日付が変わったばかりの深夜だった。私は翌朝のホヤ取材に備えて、宮城県石巻市内のホテルにいた。前日の昼前まで陸前高田におり、カンコちゃんと車を連ねて米崎のリンゴ園あたりを走った。小山さんの家もこのへんだなあと思いながら、小さな白い花を付け始めていたリンゴの樹々をなにげなく何枚か写真に収めてきたばかりだった。

翌朝、取材をしている間にもカンコちゃんから刻一刻と移り変わる容体の知らせが電話やメールで届いた。「少し持ち直し、意識がはっきりしてきた」「握る手に力あり」「奇跡が起きるかも」「輸血をしています」「面会制限で家族のみ」……。仙台はすぐそこだから病院に行きたかったが、かなわなかった。その取材行は強行軍で時間がなく、陸前高田で小山さんを訪ねなかったのが今さらながらに悔やまれた。

3日後の5月2日夜、小山さんは息を引き取った。〈小山会長が本日21時頃旅立ちました。。。〉とだけ書かれたメールがカンコちゃんから届いた。「お互い死ぬまで生きような」というのが小山さんがカンコちゃんにかけた最後の言葉だったそうだ。

私は葬儀に行けなかったが、出席してくれた西岡さんから意外な話を聞いた。小山さんの詩集があるという。私も西岡さんも、小山さんが詩を書くとは初耳だった。辣腕で知られた経営者にそんな一面があるとは想像したこともなかった。

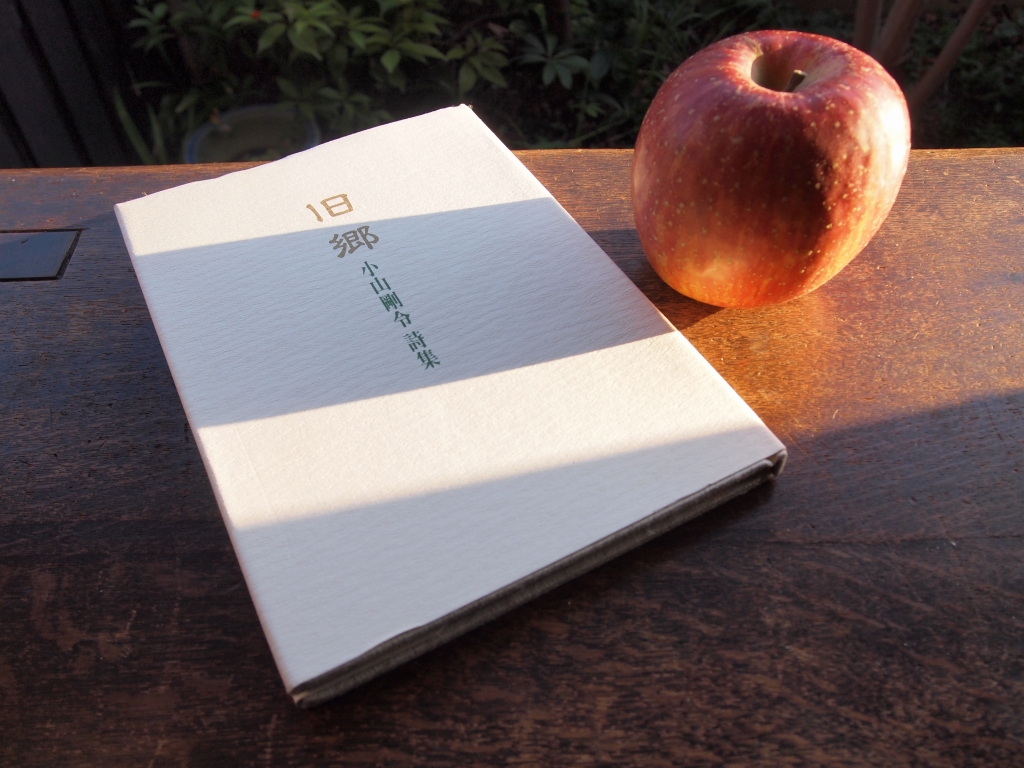

詩集をカンコちゃんに送ってもらった。『旧郷』と題された、わずか10編からなる薄い本は、1994年に地元の印刷所から出版した詩人・小山剛令の第二詩集だという。若い時分、文学青年だった彼は、経済人としての仕事が多忙を極め、一度は書くことへの情熱を捨てかけた。あとがきにこうある。

〈たとえ、人生の幸せが文学にとって不幸であるとしても、可能なら人生の幸せを選択したいとする非才さが、私から詩を遠ざけてきたのだろう。俗事にまみれるなら、それに徹底するもまた良し、との思いも強くあった。

だが、一昨年末、三カ月に及ぶ入院生活を機にふたたび詩を書きたいと思うようになった。否応なしに人生の不幸を選択せざるをえなかったことも一因だが、生が単純な引き算から加算法に転じたことの意義を噛みしめたくなったからであろう〉

退院から1年ほどの間に書いた10編の詩について、彼は「力量の不足はいかんともしがたく、想念を十分に追求し得たとはいえぬ」と省みているが、一方で「自己に内在する『二つのふるさと』を自分なりに幾分かは掘削したつもりである」とも振り返っている。

私は一編一編を丁寧に読んだ。詩に正面から向き合うなど、小山さんではないが、それこそ20年ぶりだったかもしれない。そして、9編目にあった『りんご園』という詩に強く心を奪われた。全編引用する。

|

無花果が熟れた実をつけていた あきらめるということを私は少し覚え始めていた (※親鸞歎異抄より) |

大病を患い、なんとか長らえた命で若い頃の情熱を沸き立たせた小山さんは、しかし、それから二度と詩を発表することはなかった。奥さんによれば、小説を書きたいと言っていた時期もあったそうだが、「俗事にまみれる」毎日に、その余裕はなかったのかもしれない。詩集から17年後、りんご園から見下ろす彼の仕事と生活のあった町は、目の前の海に呑み込まれた。小山さんの人生の「目的」は否応なく定まった。それはやはり、文学ではなかった。

りんごの白い花と熟れた実の甘さが何よりも小山さんは好きだったという。詩集のお礼を伝えた電話で、奥さんが微笑みながらこんな話をしてくれた。

「家のことは何一つ、畑や庭の手入れも、電球一つ交換することもない人でしたけど、りんごの皮を剥くのだけは家族の誰よりも上手で、ほんとに見事に剥いてくれたんです。あんなに不器用な人だったのにね」

「実業」のために、「人生の幸せ」のために、あきらめた詩と文学の話を、小山さんがもしも生きていたら私はいつか聞くことがあっただろうか。蜜を滴らすほどに熟れた米崎りんごを一緒に食べながら。