第9回 公共建築 ②

大阪市中央公会堂

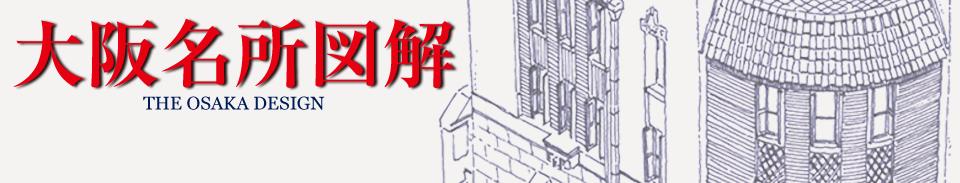

階段室の上部に設けられた半円の小ドーム。屋根を華やかなドームや窓で飾るデザインは、辰野式の特徴のひとつ。

アーチ屋根の一番上に飾られているのは2体の神像。当時の人々が大阪の発展に願いを込めた、商業の神メルキュールと、科学と平和の女神であるミネルバだ。当初の神像は戦時の金属供出で失われたとされているが、復元工事によって甦った。

3階特別室に面した壮麗なステンドグラスのアーチ窓は、2本の円柱で縦に3分割されるパラディアンモチーフと呼ばれる様式で、中央上部には鳳凰が描かれ、224個の丸い凸レンズが埋め込まれている。

赤レンガの壁を背景に、クラシックな様式で装飾された窓が配されている。

大集会室の正面玄関。保存・再生工事ではオリジナルを重視しながらも現代のニーズや機能に配慮し、新しく現代的なガラスの庇が設けられた。

2002年の保存・再生工事の際に建物は地面から切り離され、地下にゴムの免震装置が設けられて、重要文化財を地震から守っている。

赤レンガの壁に、白い花崗岩を帯状に回すのが辰野式の大きな特徴。中央公会堂では5段のボーダーになっている。

中央公会堂を大きく特徴づける赤レンガの外壁は積んだものではなく、実は厚さ14ミリの化粧煉瓦を貼ったものだ。

灯具のまわりにビーズをあしらった華麗なシャンデリア照明。

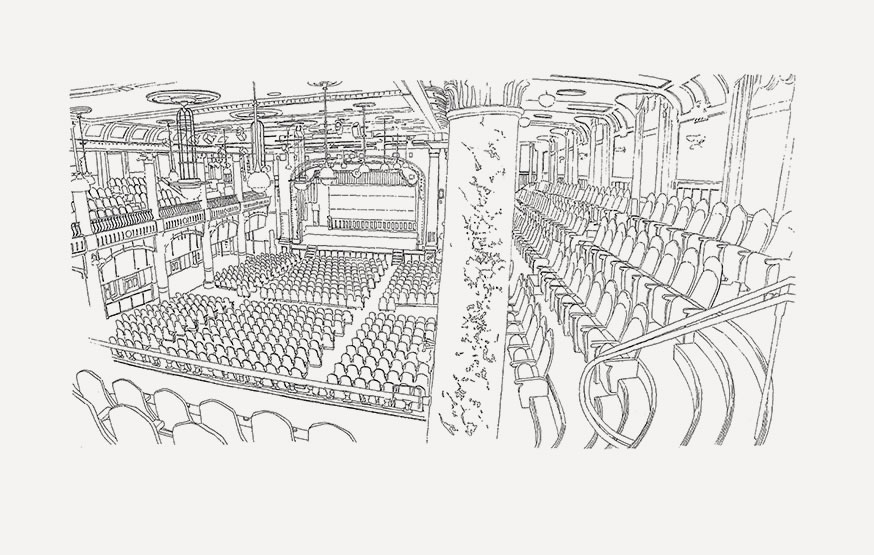

西洋の様式に基づいた中央公会堂だが、所々に和風の意匠も見受けられる。舞台を縁取るプロセニアムアーチ中央には、舞楽面の石膏像が飾られている。

大集会室の折上げ天井は、日本建築の天井意匠を感じさせる。

コンポジット式の様式をもつ円柱は、大理石を模した擬大理石塗りが施されている。

1000席を超える大集会室の客席。当初はフラットな平床で椅子も固定されたものではなかったが、1937年の改修で劇場のような勾配床に改修され、固定椅子へと変更された。

■大阪市中央公会堂【重要文化財】

建設年:1918年(2002年改修)

所在地:大阪市北区中之島1-1-27

設計者:原設計 岡田信一郎、実施設計 辰野片岡建築事務所

構造:鉄骨で補強した煉瓦造・石造

中央公会堂の建築設計では、近代社会に相応しく、現在でいうところのコンペによって設計案が選ばれた。13名の建築家から応募があったが、応募者自らが審査に加わる互選式という珍しい方法によって審査が行われ、その結果、著名な建築家達を押しのけ当時29歳の若き建築家、岡田信一郎の案が選ばれた。しかしそこには当時の日本の建築界を主導していた建築家、辰野金吾の大きな力が働いていた。辰野はこの事業に建築顧問という形で参画し、コンペ方式を提案、互選の審査にも加わっている。そして選ばれた岡田信一郎は東京帝国大学を卒業してまだ間もない、辰野金吾の教え子だった。更に選ばれた岡田案はそのまま建設されるのではなく、辰野金吾の意向に従い変更が加えられ、大阪に設立した辰野の設計事務所によって実施設計が行われた。ことの成り行きは、辰野の思い通りに進んだといっていいだろう。結果的には、中央公会堂完成の翌年に亡くなる辰野金吾にとって、東京駅と並ぶ赤レンガの代表作に位置付けられる建築となった。何だかドラマのような話だ。

完成した中央公会堂のデザインは、一般にネオ・ルネサンス様式と説明されるが、そこには辰野が好んで用いたデザインスタイル、「辰野式」と呼ばれた特徴がよく現れている。赤レンガの壁に白い御影石で水平の帯を回し、窓まわりをクラシカルに装飾、屋根には大小のドームや屋根窓が華やかに配されている。辰野式の事例としては、他に京都文化博物館(旧日本銀行京都支店)や、規模は小さいが中央公会堂にほど近い、オペラ・ドメーヌ高麗橋(旧大阪教育生命保険)などがある。

内部もクラシックなネオ・ルネサンスを基調としながら、装飾を幾何学的に簡略化したモダンなゼツェッション様式や、さらには和風の意匠も組み込まれている。例えば大集会室の巨大な天井が日本建築にみられる折り上げ天井になっていたり、中集会室には干支の動物をかたどった透かし彫りの装飾があったり。最も有名なのは、特別室に描かれた日本神話を題材にした天井画と壁画だろう。

完成した中央公会堂のデザインは、一般にネオ・ルネサンス様式と説明されるが、そこには辰野が好んで用いたデザインスタイル、「辰野式」と呼ばれた特徴がよく現れている。赤レンガの壁に白い御影石で水平の帯を回し、窓まわりをクラシカルに装飾、屋根には大小のドームや屋根窓が華やかに配されている。辰野式の事例としては、他に京都文化博物館(旧日本銀行京都支店)や、規模は小さいが中央公会堂にほど近い、オペラ・ドメーヌ高麗橋(旧大阪教育生命保険)などがある。

内部もクラシックなネオ・ルネサンスを基調としながら、装飾を幾何学的に簡略化したモダンなゼツェッション様式や、さらには和風の意匠も組み込まれている。例えば大集会室の巨大な天井が日本建築にみられる折り上げ天井になっていたり、中集会室には干支の動物をかたどった透かし彫りの装飾があったり。最も有名なのは、特別室に描かれた日本神話を題材にした天井画と壁画だろう。