西宮北口駅から南へ延びる、阪急今津線の終点、今津駅。わずか約1.7kmの路線は、阪急最短支線。隣の阪神国道駅(阪急なのに阪神国道というややこしさ)との駅間は約700mで、ほぼ直線なので、阪神国道駅に停車している電車が目視できてしまう。駅の南側の今津駅前商店街には、まだ無名だった水木しげるが戦前に居を構えていた場所もあり、ラーメンやたこ焼き、パチンコ店が並ぶ、気楽な普段着の駅前である。

阪神今津駅の北側に整備された広場がある。実は平成7年(1995)に阪急が高架化するまで、この場所に阪急今津駅があった。今は阪神の線路に対して、垂直に阪急の線路が走っているが、当時は阪急の線路がもう少し長く、最後にグッと曲がる形で、阪神と阪急のホームがほぼ平行に、金網一枚を隔てて並んでいた。改札口も並んでいて、構内は共用。ライバル会社の車両が並ぶレアな風景が日常だったのだ。

今日目指すのは、灘五郷の一つ「今津郷」と、現役最古の木製灯台である「今津灯台」。どちらも駅の南側にある。そういえば、今津駅は阪急の中で最も海に近い駅でもある。綱本さんと今津西線を南下し、阪神高速3号神戸線の高架下を走る国道43号を渡れば、グッと「浜側」感が増してくる。酒蔵通りを東に折れて少し歩けば、今津郷を代表する酒蔵・大関のアンテナショップ[甘辛の関寿庵(あまからのせきじゅあん)]に到着。酒造りに関する展示や製造工程の見学はないが、大関の商品と関連商品が揃う直売所に、落ち着いた喫茶と和菓子店が併設されている。

立派な梁(はり)とレンガの壁がシックなスペースで、なにはともあれ、まずは試飲。ワインサーバーとして時折見かける機械に、ほどよく温度管理された6種類の日本酒が収まっていて、100円入れて飲みたいお酒を選んでボタンを押すと、20mlがミニカップに注がれる。この量なら色々飲み比べもできて良いし、なんだかエンタメ感があって楽しい。機械式なので無人で試飲体験ができるのだが、綱本さんとどれにするかワイワイ話していると、店長の脇本さんがお酒選びを手伝ってくれた。古くから「灘の男酒、伏見の女酒」といわれるように、灘五郷に湧くミネラルを多く含んだ「宮水」と呼ばれる硬水が、キリッとした辛口の酒を生む。ここでしか飲めない「しぼりたて 純米生原酒」を味わっていると、壁に掛かった「今津灯台」の古い写真が目に入り、脇本さんに聞いてみる。

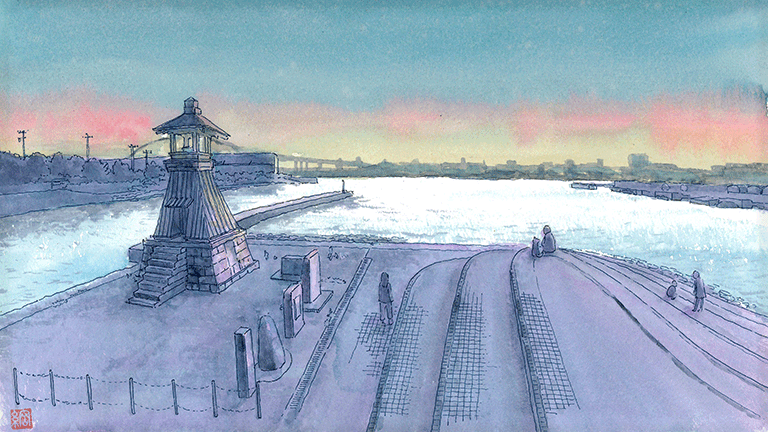

最初に今津灯台を訪ねた頃は、沖に埋立地があるとはいえ、まだ灯台らしい姿だった(2009年6月16日)

「もともとこの今津灯台は、江戸後期の文化7年(1810)に、大関の創業家である長部(おさべ)家の五代大坂屋長兵衛が私費を投じて建てたもの。今津港から江戸へ酒荷を運ぶ樽廻船の安全を見守ることに始まり、200年以上が経過しています。いまの灯台は安政5年(1858)に再建されたものですが、大正時代に電化するまで、丁稚が毎晩大関本社から灯明油を運んで点灯していたんですよ。今も年間数百万円の電気代がかかっています」との言葉に驚いた。

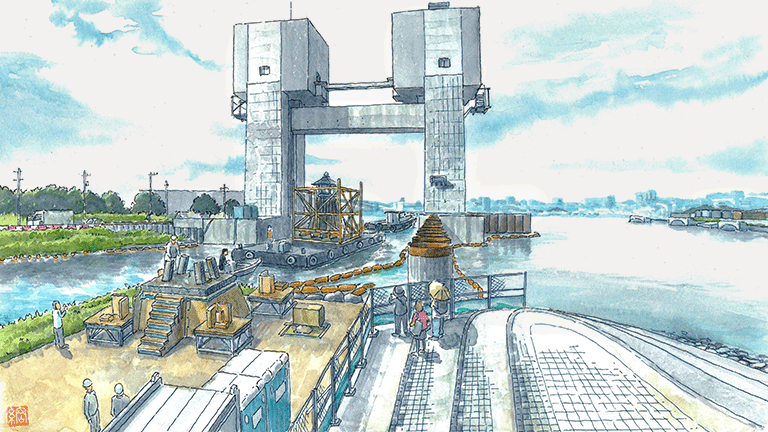

私設とはいえ、海図にも載っている正式な灯台だからこそ、新川・東川統合水門の整備に伴って海から見えなくなってしまうのを避けるため約160メートル南西に移転するという。海図の変更も必要なうえ、日本最古の木造灯台で、西宮市指定重要有形文化財とくれば、その移設の困難さは想像に難くない。創設当時の場所に立つ今津灯台が見られるのは、今だけ。早く会いに行きたくなった。

飲酒文化を変えた名品、今津で誕生

大関の代名詞とも言えるのが、「ワンカップ大関」だ。今でこそ巷にあふれるカップ酒だが、昭和39年(1964)10月10日、東京オリンピック開会式の日に発売された当初は、日本酒の飲み方やイメージを変える、画期的な発明だった。発案者は、十代長部文治郎。当初はなかなか受け入れられなかったが、国鉄駅での販売や自動販売機の開発などの努力が実り、市民権を獲得。1970年代にはショーケンこと萩原健一が格好良くワンカップ大関を飲むCMが、若者に爆発的に受け、牛乳瓶で真似する小学生もいたほど。

ワンカップ大関のアイコンは、広口瓶に印象的な青のラベルに印字された英字の白いロゴ。社内にデザイン会議を設け、瓶を東京藝術大学教授の小池岩太郎氏が、ラベルを東京女子美術大学教授の松川烝二氏が手掛けた。当時からデザインの力をきちんと評価し、商品開発をしていたのだ。そのデザインは50年以上経った今も愛され、少しも古びていない。絶妙なフォルムの瓶は、お酒好きだった故人の墓前やお地蔵さんへのお供えの定番だし、歯磨き用のコップやペン立てに使っている人もいる。関西の家庭における「モロゾフのプリン容器」と双璧を成す、ガラスの名品なのだ。ほかにも、ラベルの裏に写真を印刷し、透明な瓶を通して眺める「ワンカップフォト」のアイデアは、時代に合わせて新進のイラストレーターを起用するなど、変化しながら受け継がれていることも特筆したい。日本のプロダクト史や広告・マーケティングの歴史の面から見ても、示唆に富むヒット商品が、今津生まれだったとは! 掘れば掘るほど面白い。

関寿庵を出て、向かいの今津小学校に立ち寄る。TOKK連載時に綱本さんが描いた旧校舎の「今津六角堂」は健在だった。明治15年(1882)に建てられ、当時の建設費8,000円のうち、5,200円が地元の篤志家の寄付だったという。酒造家の経済力もあり、江戸時代から教育に熱心だった今津らしいエピソードだ。今津灯台もしかり、「民」の活力が地域を作ってきた歴史がある。地域に誇れるシンボルがあることは幸せだし、それが地域の力で作ったものであれば、愛着もひとしおだろう。

変わりゆく風景にギリギリセーフ

酒蔵通りを南へ折れて、いよいよ今津灯台へ向かう。歩きながら、ふわっとお酒の香りに包まれて周囲を見回すと、ちょうど大関の工場横だった。しばらくすると、今津港マリーナに係留する船の揚降クレーンが見えてきて、海に向かっているんだと実感する。クルーザーやヨットを横目にさらに進み、大きな水門に目を奪われているうちに、今津灯台に着いた。灯台には、広大な海を背に建つ孤高のイメージがあるが、今津灯台は、高さ約40mという巨大な水門と湾岸高速道路を背景に、歴史ある木造の灯台がぽつんと建っている、というコントラストが実にユニークな風景だ。

再訪すると、目の前に水門がつくられていた(2020年12月20日)

今津灯台といえば、司馬遼太郎の『菜の花の沖』で、高田屋嘉兵衛が初めて樽廻船で江戸へ向かう前夜、灯明台の赤い灯りの下、心細さで泣く新妻・おふさを抱き締めて愛を伝える、情熱的なシーンの舞台でもある。取材は移設前だったので、今津浜の砂浜の脇に佇む灯台を拝むことができたが、兵庫県による津波対策の一環で、流れ込む新川・東川の排水機場が整備されることになり、いずれこの砂浜も消えゆく運命にある。綱本さんが「間に合って良かったですね」とつぶやく。

ふと気づくと、カンバスに今津灯台を熱心に描きつけている人がいた。「下り酒」を満載した樽廻船が江戸へ向けて出帆した今津港の風景は、令和の時代に大きく変わろうとしている。2024年2月に再点灯が予定されている移設後の今津灯台は、今津の移り変わりを、これからも照らし続けていく。

水門の外側へ引っ越し。灯台の船出という世にも珍しい光景が広がっていた(2023年9月1日)