アメリカ村は江戸時代の先端産業の跡地

アメリカ村といえば70年代以来の若者の街。そのシンボル的な空間が三角公園です。正式名が御津(みつ)公園とは知らずに訪れる人が多い三角公園ですが、さらに忘れられたものが公園内にあります。

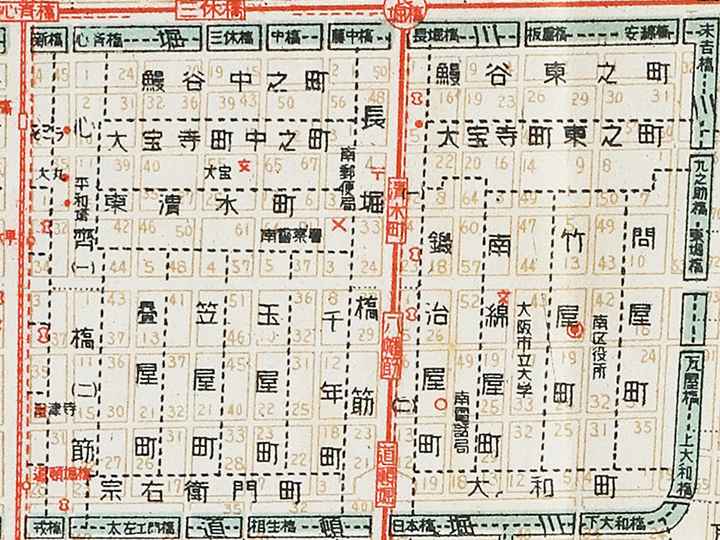

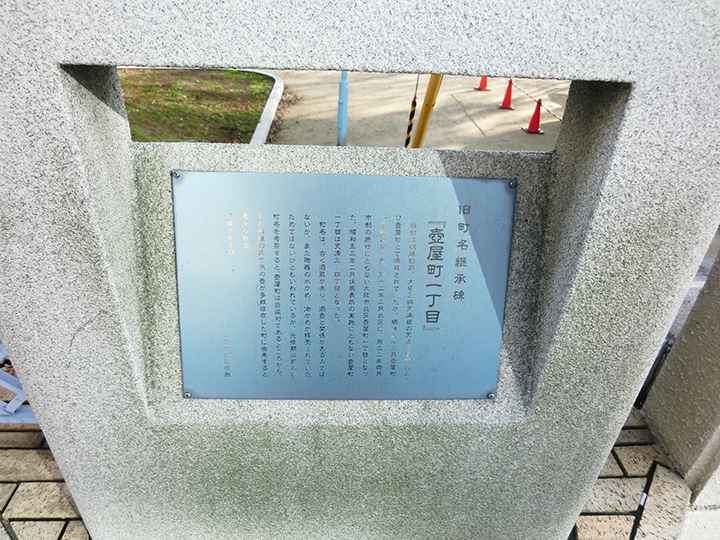

アメリカ村の旧住所にあたる南炭屋町の旧町名顕彰碑⑭です。江戸時代には炭屋町で、明治初めに南炭屋町となった当地は、平成元年(1989)の中央区誕生時に新町名の西心斎橋の一部になりました。炭屋町とは四ツ橋から南の西横堀川沿いに炭問屋が多かったのにちなむ呼び名。西横堀川沿いは銅吹(どうふき)屋が集まり、銅の精錬が盛んでした。炭はその燃料だったわけです。かつての大阪は銅の一大産地で、東横堀川畔に住友銅吹所跡が史跡として残っています(前掲の「浪花名所独案内」に銅吹屋住友あり)。西横堀には住友と並び称された銅吹屋の大坂屋久左衛門がいました。炭屋では、後に有力両替商となる辰巳屋が知られています。

江戸時代の先端産業だった銅の精錬を支えた炭問屋。その拠点となった南炭屋町の跡地が今の三角公園⑮で、若者文化の拠点になっているのは面白い風景です。著者も度々足を運んだ場所ですが、公園の隅っこの南炭屋町旧町名顕彰碑には気づきませんでした。今回ようやく対面できたものの、植え込み越しのうえ、文字がかすれて、ほとんど読めません。この連載には、すでにいくつかの旧町名顕彰碑が登場していますが、三角公園の碑はどこよりも経年変化が著しいです。ここは特別に、時代の流れが早かった場所なのかもしれません。

塗師屋町から笠屋町へ

【前編】からここまで中央区の地名が続きました。仕事に関わる地名は都市化と深い関係にあり、おのずと都心が主役になりました。中央区の話の最後に、旧南区エリアにあった町名をいくつか見ておきましょう。

興味深い例として最初に挙げたいのが笠屋町。古い呼び名は南塗師屋町で、塗師(ぬし)とは漆喰職人のこと。昔の傘は漆が塗られ、傘(笠)づくりを塗師が支えていました。町名の変遷は、職人の技から商品の流通へ、人々の関心が移ったのを物語っているようです。また、南塗師屋町には六軒町の異名もありました。青楼が六軒あったのが由来とのこと。笠屋町は、今の東心斎橋と宗右衛門町の一部です(旧東区の項にも笠屋町は登場。東成区にも江戸時代初めに笠屋町がありました)。

次は畳屋町。豊臣時代に大坂城への畳納入御用を務めた山善・山八・大丈などの御用商人の居住地だったのが町名の由来。今は心斎橋筋・東心斎橋・宗右衛門町の各一部です。この後に挙げるのは、いずれも今は島之内と町名が変わっています。鍛冶屋町は大工道具の鍛冶職人をはじめ鍛冶屋が住んだのが町名由来。竹屋町は竹職人や竹筒屋の商人が住んだのにちなみ、南綿屋町は綿の繊維製品を扱う商家が多かったのに由来。問屋町は文字通り江戸時代に問屋の住居があったのを示す名で、町内にお染久松のかなわぬ恋を描いた浄瑠璃『新版歌祭文(しんぱんうたざいもん)』の舞台になった油屋もありました。

樽と壺と吹子の職人がいた

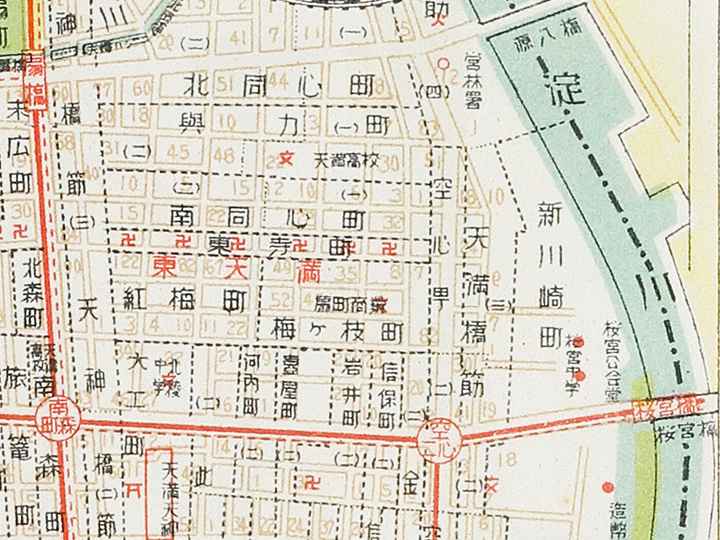

続いて北区に目を移します。大工町は天満宮の裏門前にあった町名。大工職人が集住したのにちなむ呼び名。樽屋町⑰も樽や桶を作る職人が多かったのに由来。樽屋は西鶴の『好色五人女』で、天満のおせんに思いを寄せる男の職業でした。大工町は天神橋、東天満。樽屋町は今の天神西町です。壺屋町は染色用の壺を扱う町⑱だったと推定され、今の町名は天満の一部。旅籠町は、今の南森町の一部。これらは江戸時代から昭和後期まであった町名です。

大阪天満宮の門前町のひとつ菅原町の菅南中学校の前には、吹子屋町筋の碑⑲が建っています。銅吹きに欠かせない吹子(ふいご)を作る家が20軒余あったのにちなむ呼び名で、東西に延びる道筋が吹子屋町とも呼ばれました。吹子の生産は江戸中期にはじまり、明治・大正初めまで行われていたとか。【後編】の冒頭で触れた江戸時代の先端産業・銅の精錬を支える町だった歴史を碑は伝えています。

天満与力・大塩の大仕事葉

大阪天満宮の北側に並ぶ同心町と与力町は、現役の町名です。同心、与力は江戸時代の奉行所に勤務し、町々に睨みをきかせていた役人。与力の方が上級で、同心に指令を下す役職。同心町、与力町はそれぞれが居住した屋敷地でした。

北区は大川をはさんで中心市街とはへだてられています。江戸時代には天満組と呼ばれて、福島区にまたがっていくつも連なる天神宮がそれぞれに門前の賑わいをもたらしました。船場や島之内とは彩りの異なるエリアを形成していたのです。与力町から起こった大塩平八郎の乱は、大川を越えて市中に吹いた旋風となり、ひいては幕末の日本を揺るがす大仕事になりました。

天王寺エリアのお仕事地名

四天王寺の西門前の愛染坂と天神坂の間にある伶人町の名は、四天王寺の舞楽法要に奉仕する天王寺楽所所属の伶人8家の屋敷町にちなみます。明治33年(1900)にできて今も続く町名で、もとは大字天王寺の字北の丸・中の丸と呼ばれていました。伶人(れいにん)とは精霊会で雅楽を演奏する人をさします。

天王寺区で、かつて繰綿業が地場産業になっていたとは意外かもしれませんが、昭和後期まで上綿屋町の町名がありました。繰綿(わたくり)とは綿の繊維と種子を分ける仕事です。明治末の市電開通後、宅地化が進行。今は四天王寺・上汐・六万体町の各一部です。

天王寺エリアの異色の地名として、てんのじ村があります。もともとは住吉区天王寺村の一部で、てんのじ村は通称。上方芸能発祥地の碑が建ったのは、この界隈が道頓堀・千日前・新世界の寄席・劇場に近く、戦災もまぬがれたことから、300人とも400人ともいわれる芸人が集住し、演芸復興の拠点になった経緯を忘れないためです。再開発で古い長屋の風景が消え、代わって開通した阪神高速の高架の脇に建つ碑も設置から半世紀近くを経て、今やかなり年季が入った姿になっています。てんのじ村の一帯の今の町名は、西成区山王町です。

船と網と鍼にちなむ地名

大阪市中のお仕事地名をたどってきた今回の話も、いつのまにかフィナーレに近づいてきました。西区、都島区、東住吉区を駆け足で訪ねます。

西区にあった船町は、船頭や水夫、漁師が居住したのにちなむ町名で、明治初めに土佐堀裏町、大正末に土佐堀船町となり、昭和後期に土佐堀・江戸堀に分割して改称されました。都島区に今もある網島町は、漁師が網を干した場所だったのが名の由来。大川・寝屋川・平野川が合流する地で、流域は川魚の漁場になっていたのです。

東住吉区の針中野は、町名だけでなく近鉄の駅名としても知られています。名の由来は代々続いた中野という名の有名な鍼灸院㉒で、設立は平安時代の延暦年間(782~805)にさかのぼるとのこと。大正時代に大阪鉄道(南海平野線)が開通した時、駅から鍼灸院まで石の道標が7つ建てられ、そのうち2つが現在も残っています㉓。

エンディングを飾るつくりべの2大地名

最後に登場するのは、古い時代の地名です。人々が集まり住みつき、社会が成り立ち、役割を分担していくなかで、さまざまなモノがつくられました。つくる仕事で認められた人々は「つくりべ」と呼ばれる集団になり、社会を支え、技能を伝えていきました。

つくりべがいた場所は、つくりべの名で呼ばれ、それが地名になりました。ここに2つ紹介します。

その名は、鞍作(くらつくり)と玉造(たまつくり)です!

まず、平野区の鞍作。古くから武具をつくるつくりべが住み、鞍作部と呼ばれていたのが由来。鞍作は現在の平野区北部から東住吉区の一部に及ぶ広域名称で、江戸時代は村の名になり、明治半ばからは大字名に。昭和に町名として復活し、現在も加美鞍作の町名が残っています。鞍作部の出身者に、法隆寺金堂の釈迦三尊像を作成した鳥仏師(とりぶっし)がいます。日本の仏工の祖といわれる鳥仏師の異名は、鞍作鳥(くらつくりのとり)です。

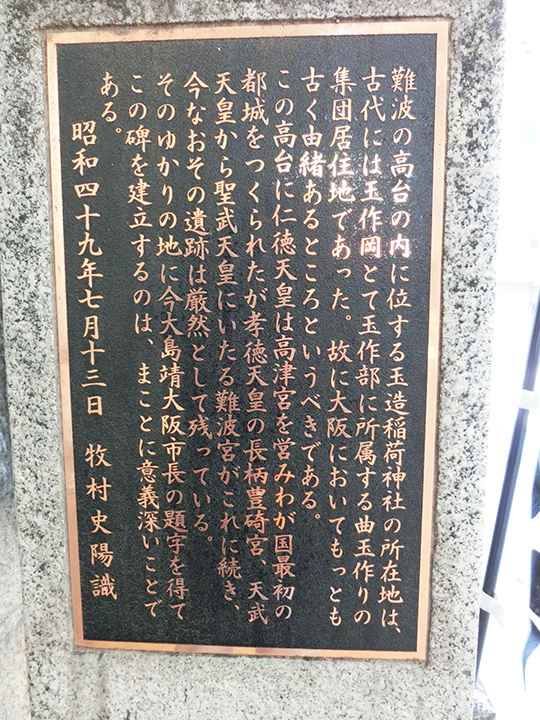

もうひとつのつくりべ地名の玉造については、地元の玉造稲荷神社の門前に建つ玉作岡(たまつくりのおか)の碑文㉔から次に抜粋します。古めかしいながら、熱のこもった文章です。

「難波(なにわ)の高台の内に位する玉造稲荷神社の所在地は、古代には玉作岡とて玉作部に所属する曲玉(まがたま)作りの集団居住地であった。故に大阪においてもっとも古く由緒あるべきところというべきである」㉕

東成区の町名やJR環状線の駅名になっている玉造の名は、古墳時代に曲玉をつくる玉造部(たまつくりべ)がいたことにちなみます。曲玉は勾玉とも記される古代の装身具で、遺跡や古墳から数多く出土。玉作岡に建つ玉造稲荷神社は豊臣・徳川時代を通じて大阪城の鎮守の神ですが、お守りは玉造部にちなんだきれいな勾玉。由緒ある地名が手作りアクセサリー風のお守りに姿を変えて、歴史を伝えるともなく伝えているところに今の時代を感じます。