担当/中島 淳

宮本常一(つねいち)という名前を聞いたのはもう30年ほど前のこと。

『忘れられた日本人』(岩波文庫)などの名著を残した、20世紀の日本を代表する民俗学者・宮本常一(1907〜81)。没後40年以上経過した今でも、「曲がり角」にいる日本と日本人が「見落としてはいけない道しるべ」のようなものとして、年々存在感が増しているように思う。

宮本は「民俗学者」という範疇には決してとどまらない人だった。戦前から戦後、高度成長の時代にかけ、日本全国を足で歩いて各地に住む人びとの暮らしを訪ね、民話や日々の生業を細部まで聞き取って記録を残しただけでなく、「もっとこうしたら作物が増えるのではないか」「この土地ならこんな産業を興したら生活が楽になるのではないか」という助言や指導も忘れなかった人である。

「野」の人であったが多くの自治体などが彼の働きぶりに対して仕事を依頼した。

大河ドラマ『蒼天を衝け』のモデルとなった渋沢栄一の孫で、日銀総裁や大蔵大臣を経験した渋沢敬三(1896〜1963)は宮本のパトロンとして支援を惜しまなかった。昔の日本にはそんな財界人もいたのである。

宮本が73歳でその生涯を閉じるまでに歩いた総距離は地球4周分(約16万㎞)に及ぶという。1日1万歩(約7㎞)を1年間続けると2,555㎞。16万㎞歩くにはまるまる62年以上をこのペースで歩かなければならず、人生のほとんどが歩きっぱなしの人であったことが分かる。

筆者の家にも宮本の著書や、宮本をリスペクトした佐野眞一や毛利甚八の本がある。それらはすべて「書物」の中の体験でしかなく、「昔はスゴい人がおったんやなぁ」的なレベルだった。そういう訳なので、宮本常一をずっと研究対象として追いかけていた人から話が聞けるのは、とても興味深い。

*

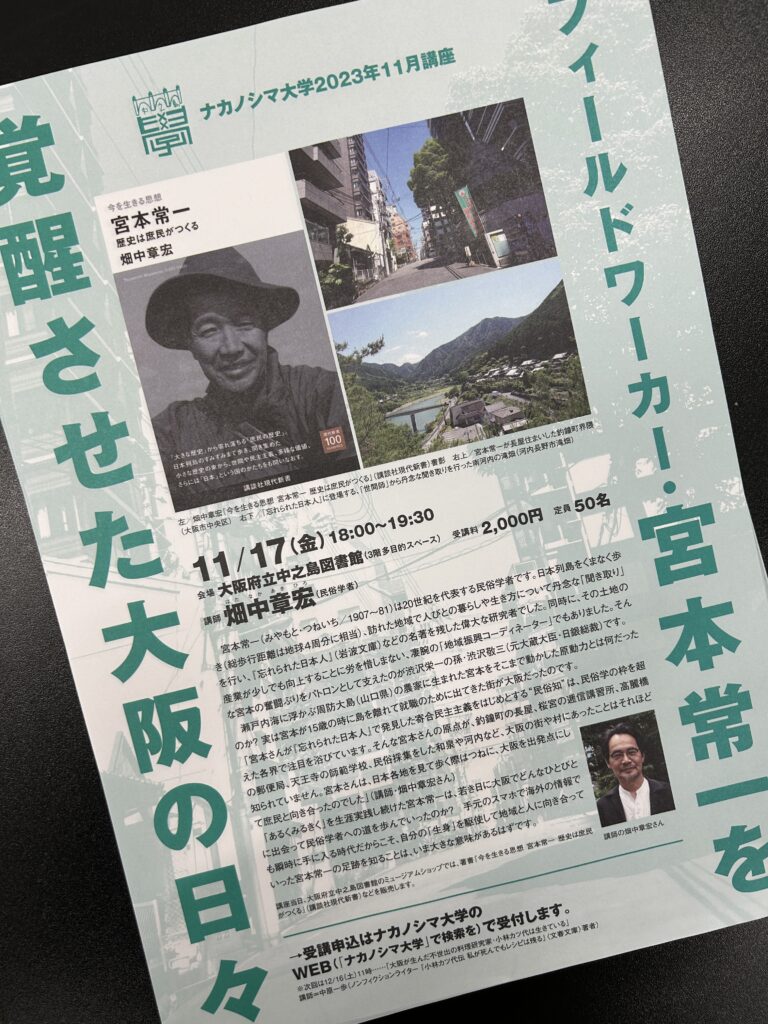

11月のナカノシマ大学の講師である、大阪生まれ大阪育ちの民俗学者・畑中章宏さんは今年、宮本常一についての著書を上梓した。タイトルは、『今を生きる思想 宮本常一 歴史は庶民がつくる』(講談社現代新書)。

5月に刊行されたが、この本に込められたメッセージに共感する人が増え、早くも4刷を迎えた。

とくにこの中で触れられていた、「宮本の民俗学がほかの民俗学者の民俗学と際立って違うのは、フィールドワークの成果が実践に結びついていった」ということと、「庶民の歴史を探求するなかで、村落共同体が決して共同性に囚われてきただけではなく、『世間』という外側と絶えず行き来し流動的な生活文化をつくってきたことも明らかにする。そしてそれは、公共性への道が開かれていたと解釈することができる」ということはとても重要な指摘だと思う。

畑中さんは災害伝承・民間信仰から、最新の風俗・流行現象まで幅広いテーマに取り組んでいて、著書に『災害と妖怪』(亜紀書房)、『天災と日本人』『廃仏毀釈』(ちくま新書)、『21世紀の民俗学』(KADOKAWA)、『死者の民主主義』(トランスビュー)、『日本疫病図説』(笠間書院)、『五輪と万博』(春秋社)などがある。

宮本常一の故郷で開かれる「周防大島郷土大学」でもたびたび講師を務めている人で、ナカノシマ大学では「大阪における宮本常一」をテーマに講義をしてくれることになった。

*

周防大島で生まれ育った宮本常一の転機は15歳の時に訪れる。

高等小学校を卒業してからは「一年ほど郷里で百姓をした」のだが、翌年の大正12年(1923)3月に祖母が他界する。大阪から葬式のために帰省してきた叔父(父の弟)は「常一も田舎で百姓させるのでなく、大阪へでも出して勉強させてみては?」と父に言ったという。

すると父は、「一年間百姓させてみてもう大丈夫だと思う。何をさせてみても一人前のことはできるだろう」と常一の大阪行きを認め、翌4月に大阪へ出ることになった。

宮本常一の父親・善十郎の凄さについて、宮本常一『民俗学の旅』(講談社学術文庫)から引用する。

「出るときに父からいろいろのことを言われた。そしてそれを書いておいて忘れぬようにせよとて私は父のことばを書きとめていった。

(1)汽車に乗ったら窓から外をよく見よ、田や畑に何が植えられているか、育ちがよいかわるいか、村の家が大きいか小さいか、瓦屋根か草葺きか、そういうこともよく見ることだ。駅へついたら人の乗りおりに注意せよ、そしてどういう服装をしているかに気をつけよ。また、駅の荷置場にどういう荷がおかれているかをよく見よ。そういうことでその土地が富んでいるか貧しいか、よく働くところかそうでないところかよくわかる。

(2)村でも町でも新しくたずねていったところはかならず高いところへ上ってみよ、そして方向を知り、目立つものを見よ。峠の上で村を見おろすようなことがあったら、お宮の森やお寺や目につくものをまず見、家のあり方や田畑のあり方を見、周囲の山々を見ておけ、そして山の上で目をひいたものがあったら、そこへはかならずいって見ることだ。高いところでよく見ておいたら道にまようようなことはほとんどない。

(3)金があったら、その土地の名物や料理はたべておくのがよい。その土地の暮らしの高さがわかるものだ。

(4)時間のゆとりがあったら、できるだけ歩いてみることだ。いろいろのことを教えられる。

(5)金というものはもうけるのはそんなにむずかしくない。しかし使うのがむずかしい。それだけは忘れぬように。

(6)私はおまえを思うように勉強させてやることはできない。だからおまえには何も注文しない。すきなようにやってくれ。しかし身体は大切にせよ。三十歳まではおまえを勘当したつもりでいる。しかし三十すぎたら親のあることを思い出せ。

(7)ただし病気になったり、自分で解決のつかないことがあったら、郷里へ戻ってこい、親はいつでも待っている。

(8)これからさきは子が親に孝行する時代ではない。親が子に孝行する時代だ。そうしないと世の中はよくならぬ。

(9)自分でよいと思ったことはやってみよ、それで失敗したからといって、親は責めはしない。

(10)人の見のこしたものを見るようにせよ。その中にいつも大事なものがあるはずだ。あせることはない。自分のえらんだ道をしっかり歩いていくことだ。

大体以上のようなことであったと思う。私はこのことばにしたがって今日まであるき続けることになる。」

父の人生で培われた、力強いメッセージを胸に宮本常一が旅立った先は、空前の近代化で膨張する1923年の大阪だった。あの宮本常一が初めて体験した「世間」とは大阪のこと。今からちょうど100年前で、100年というのは遠い昔のようでもあるが……

ナカノシマ大学の会場である大阪府立中之島図書館も、隣の大阪市中央公会堂も、御堂筋を挟んだ日本銀行大阪支店もこの時すでに建っていたと思うと、実は「ほんの昨日のこと」でもある。

大阪にやって来た若き日の宮本常一の奮闘ぶりを、畑中章宏さんが詳しくお伝えします。タイトルは「フィールドワーカー・宮本常一を覚醒させた大阪の日々」。お楽しみに!