中村優子さんの書店復帰は華麗なる帰還だと思っている。

これは私が2024年11月10日にFacebookに書き込んだ投稿のスクリーンショットだ、もちろんこの段階で中村優子さんが本屋開業に思い馳せていることを知ってのポストであったし、「中村優子」というバイネームが想定できていなかったら書いてないし、そんな希望は持てなかったと思う。それほど「中村優子」という人には期待できる何かがあったと思う。

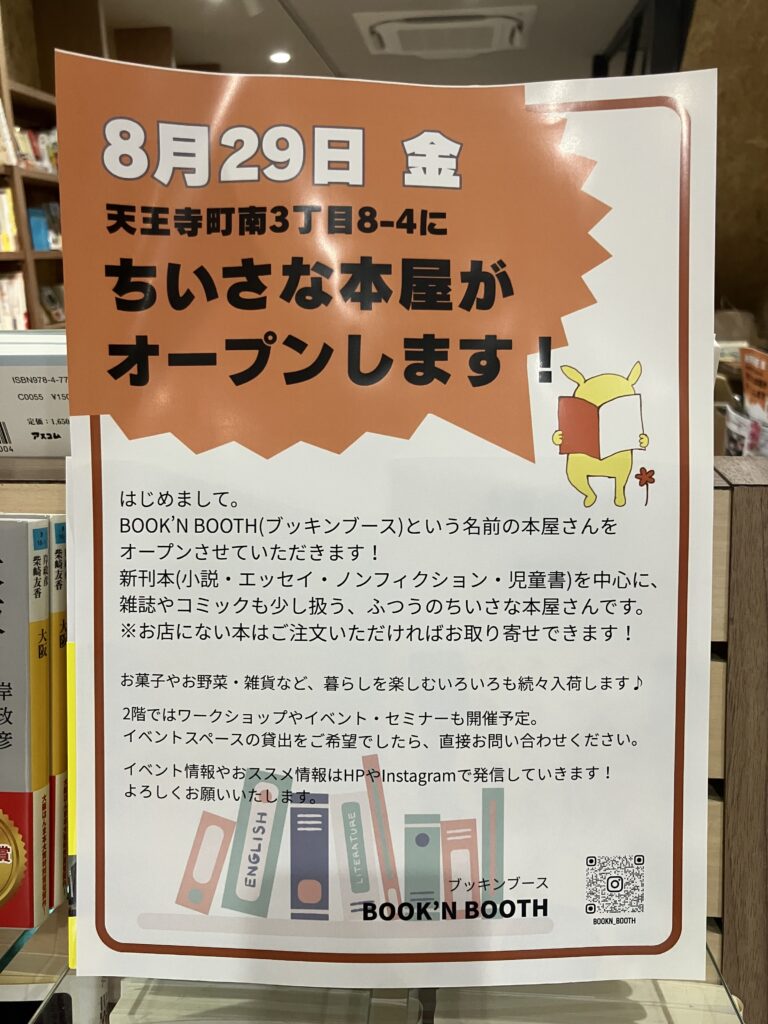

そして実際に中村優子さんは2025年8月29日に阿倍野区の河堀口(こぼれぐち)駅徒歩3分の住宅地に本屋をオープンさせた。「ブッキンブース」と名付けられたそのお店は入ってすぐの右の棚に「コロコロコミック」や「クロスワードパズル」などの雑誌が並んでいる。それは象徴的な普通の本屋さんの光景だ。メインの棚には話題の新刊、売れ筋の小説等が並び、その後ろの台はフェア用として使われ、お店の「売りたい本」アピールも忘れない。奥には各ジャンル、コミック新刊も並ぶ。ひと昔前にはどこにでもあったが、今や絶滅危惧種の「町の本屋」である。20坪弱のスペースを最大限有効につかった一般的な書店を再現しようとしているのがよくわかる。

ただ、ノスタルジーやひとりよがりのお店ではない、流行の独立系書店を選ばなかった以上は、地域の本屋として存在意義のある空間になろうという気概が感じられる。店内の照明は明るいし、児童書コーナには小さな子たちが座り読み出来るような椅子もある。全体が長方形で死角が少ないレイアウトは防犯上も優れている。さらにレジ前には長いベンチがあり、お会計だけじゃなく「ついでに、おしゃべりもしていって」といわんばかりだ。お店のオリジナルグッズや中村優子さんの出身の兵庫県豊岡市の野菜や加工食品も販売されているなどお店の気配りが感じられる。

それではこの「町の本屋」をオープンさせた中村優子さんとはどういう人なのだろうか? 8年前までMJ(MARUZEN&ジュンク堂書店)グループで20年上活躍していた書店員さんだ。コミュニケーション力に抜群に長けていて、売場で数分会話しているだけでも楽しくなる。当時から大手出版社の営業マンの間でも人気があった。自社の本を売ってくれるという書店員さんというだけでなく一緒に楽しく本を売りたくなる書店員さんであったと思う。

そしてその人柄はMJグループ内でも慕われていた、特に後輩の社員さんたちが楽しそうに「優子さんが、優子さんが」とよく口にしていたのを私は出版社の営業マンとして実際に聞いている。仕事は出来るし、明るくフラットな性格ではっきりした物言いは、すこし曖昧なニュアンスの多い出版界では信頼される存在だったのだろう。本が大好きで、特に推しの小説(家)の話ならずっとしていられる人だった。

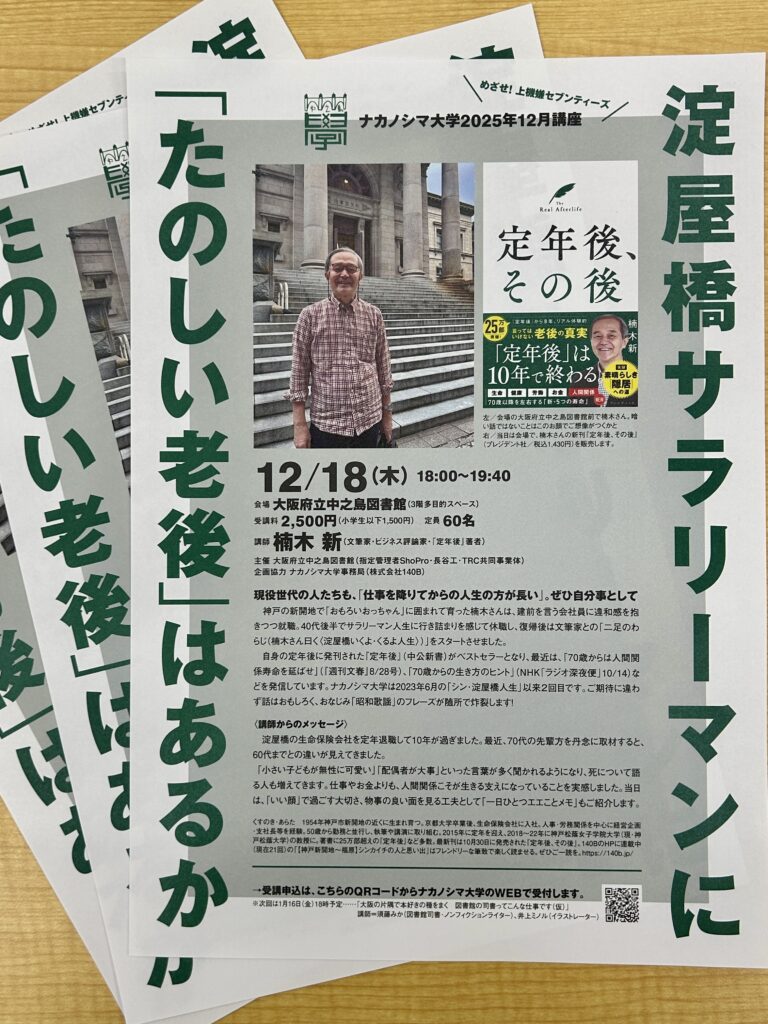

そんな彼女が天職とまで思っていた書店員を辞め、一度は出版界とは距離を置いたにも関わらず「やっぱり本屋!」となった理由はなんだったのか、簡単ではなかったであろう開業までの日々、地域との関り、その先に目指す理想の本屋の形、もしかすると本屋開業のノウハウも! そんな話が本人の口からナカノシマ大学2月講座(2月20日開催)では聞けるのではないかと今からワクワクしいている。(青木)

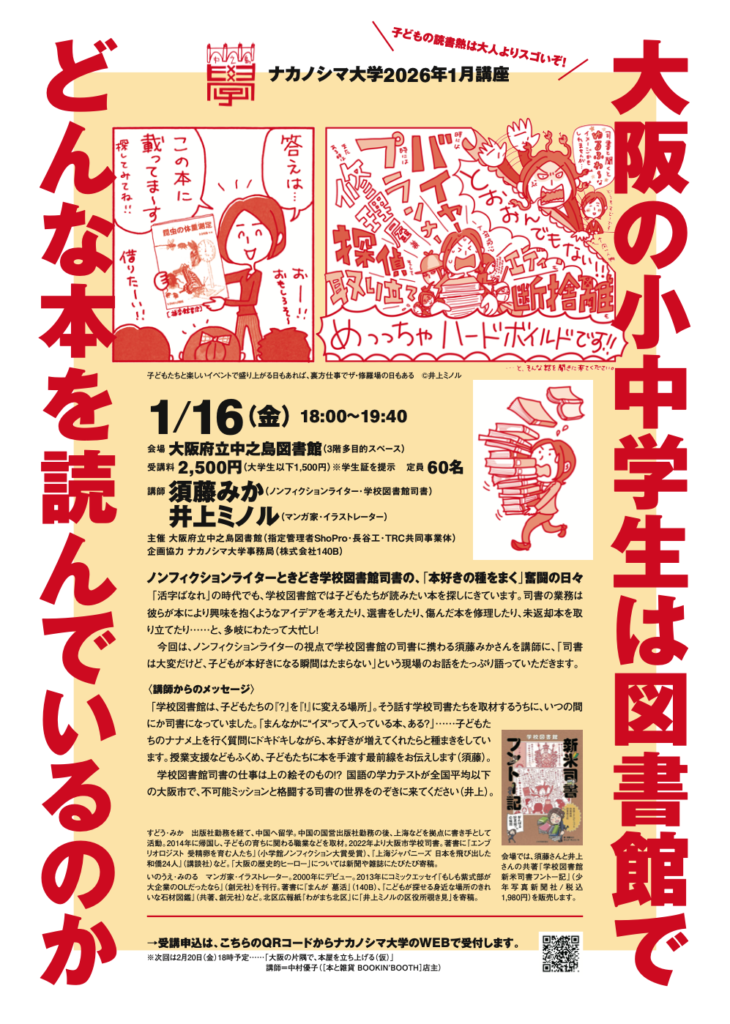

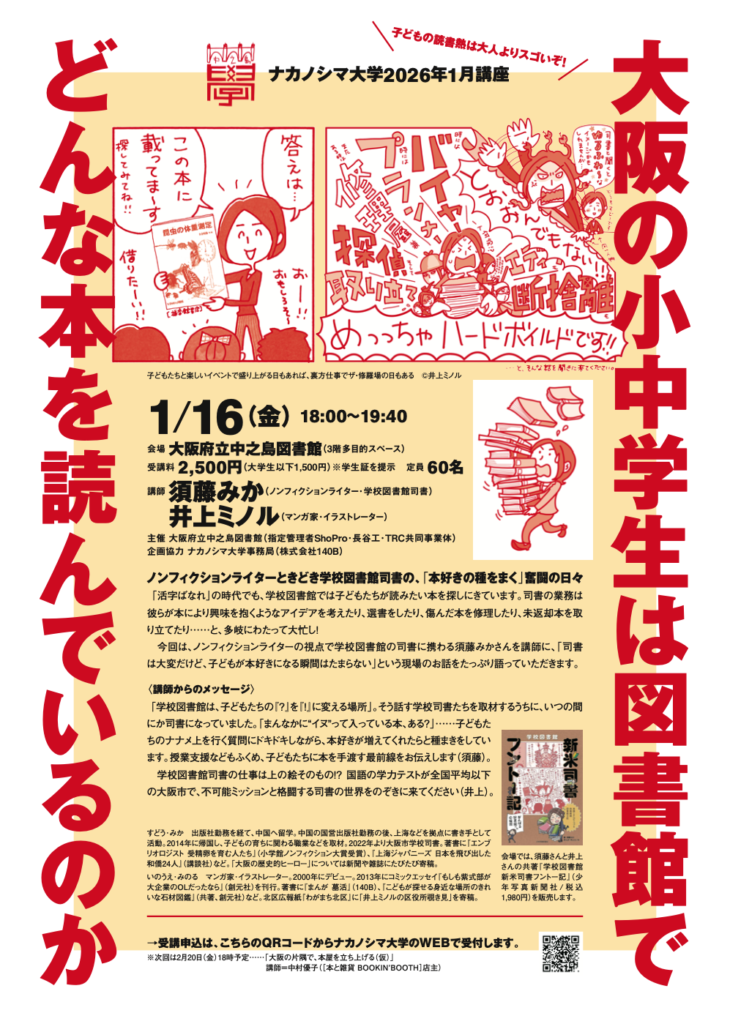

いま、「町の本屋」を大阪で開くということ

講師:中村 優子(BOOK’N BOOTH店主・社会保険労務士)ex.ジュンク堂書店

2/20(金)18:00〜 大阪府立中之島図書館

https://nakanoshima-daigaku.net/seminar/article/p20260220

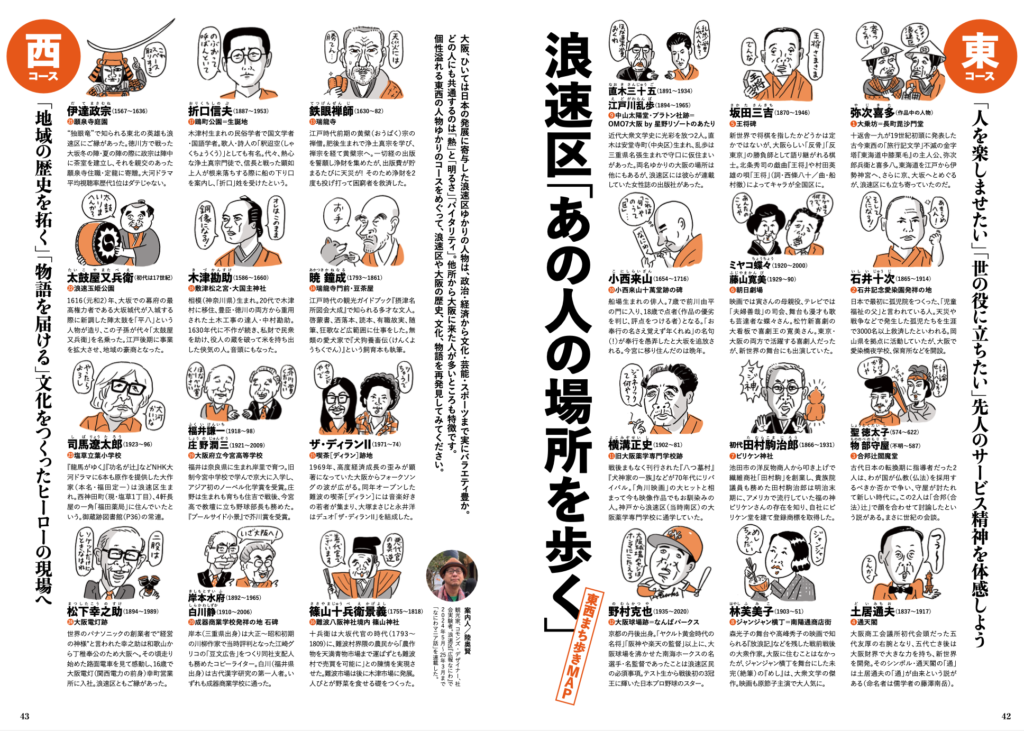

講師お2人のファンだけでなく、どこかでWEBかチラシをご覧になった人がアクセスしてくださっているのだと思う。

講師お2人のファンだけでなく、どこかでWEBかチラシをご覧になった人がアクセスしてくださっているのだと思う。

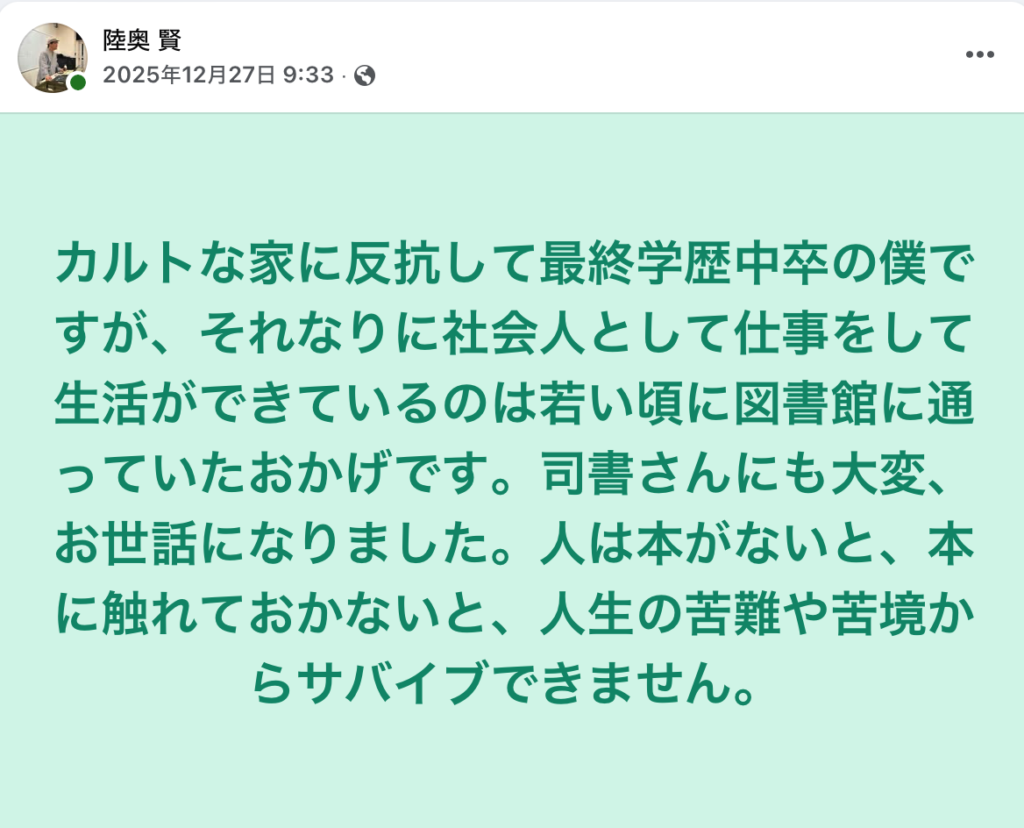

陸奥さんは、「

陸奥さんは、「

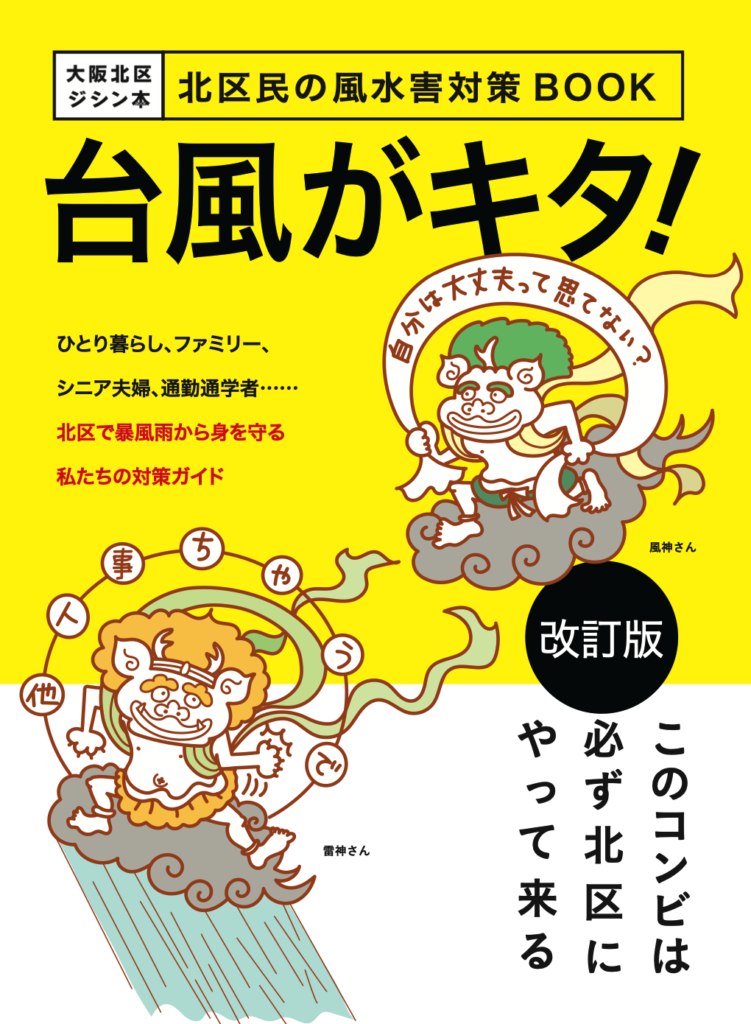

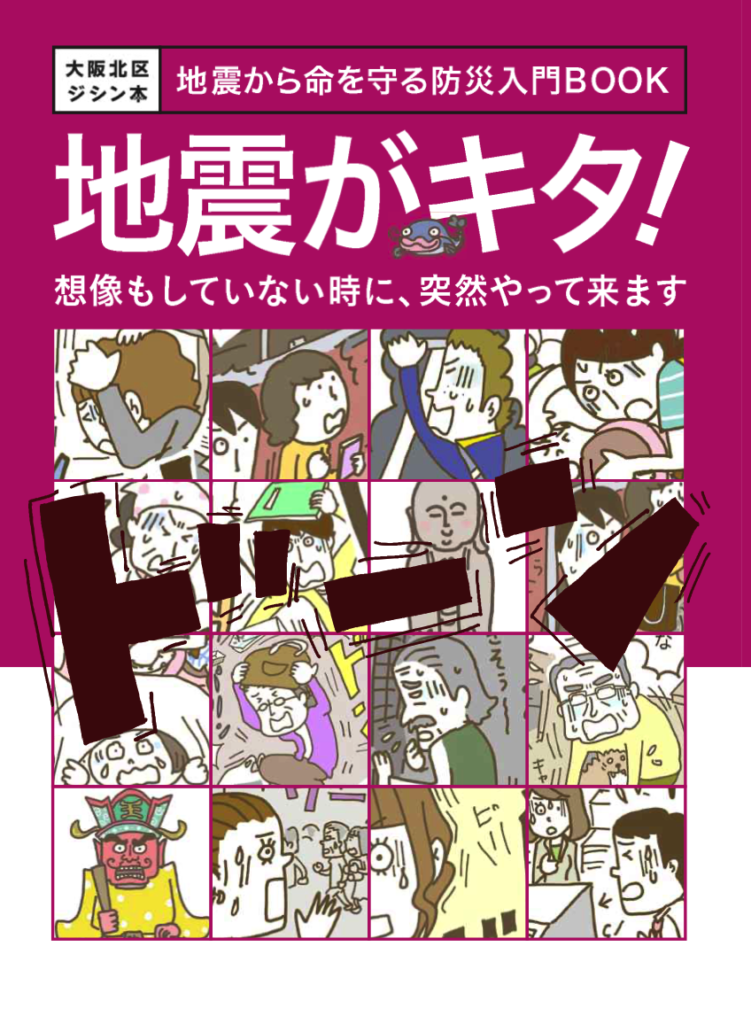

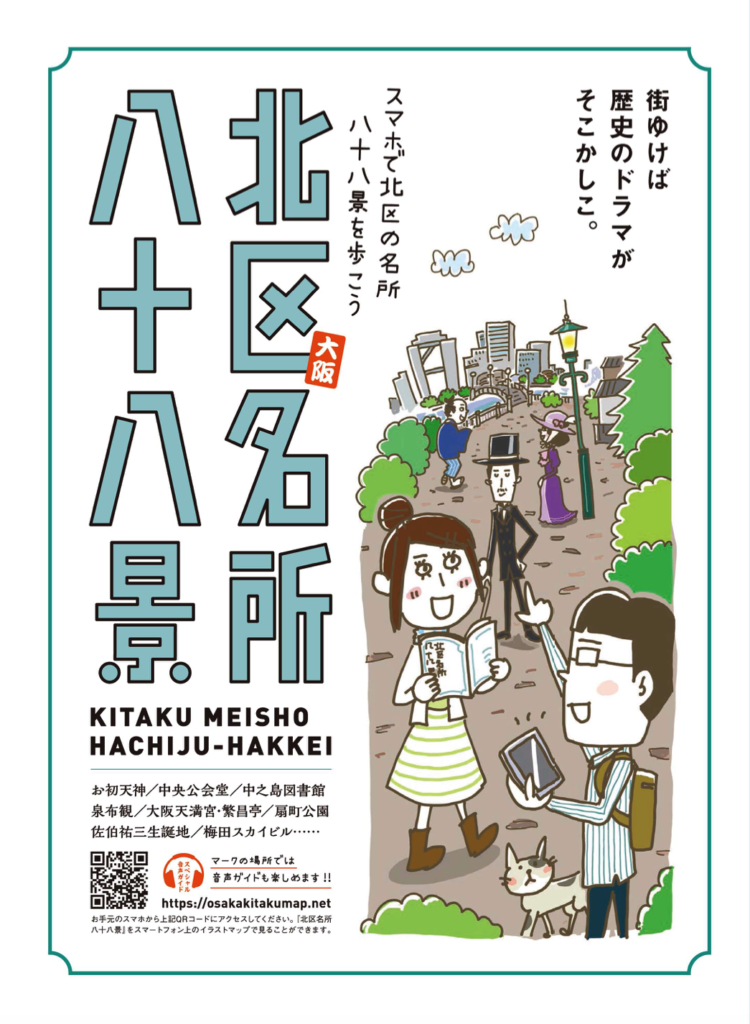

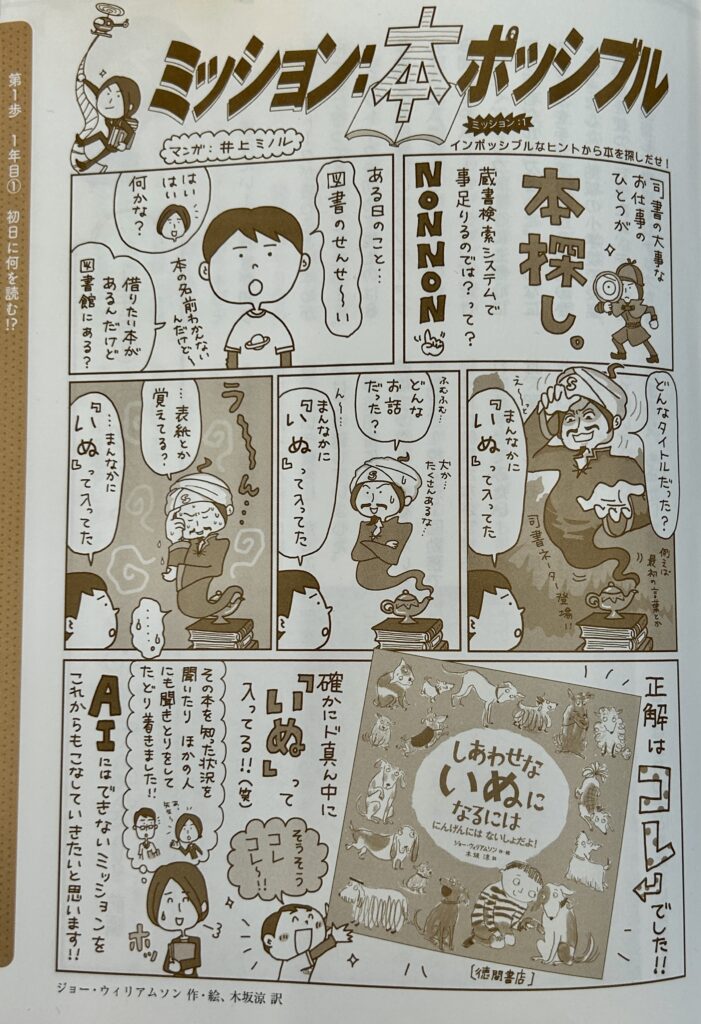

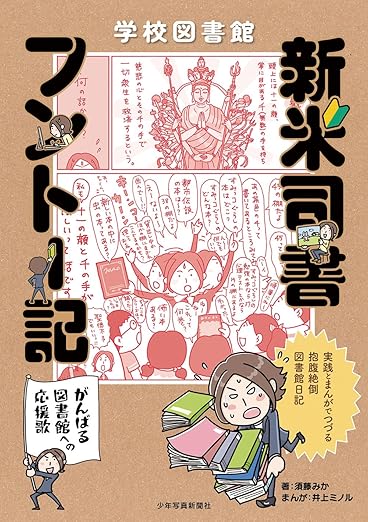

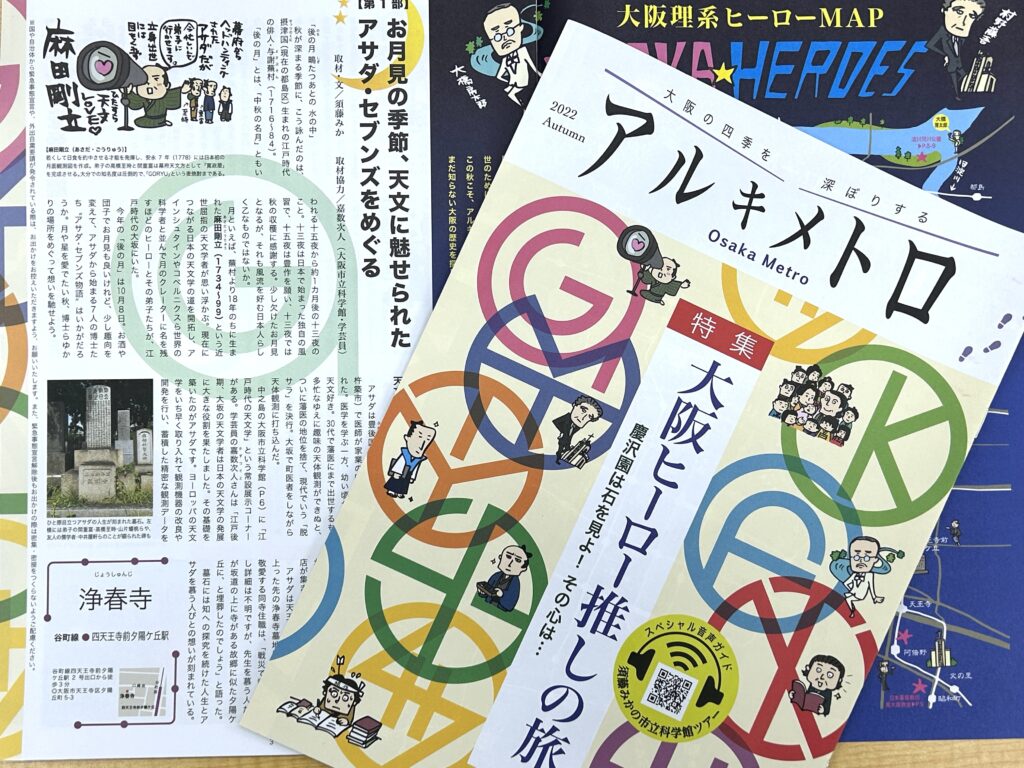

デザイン&イラストはOsaka Metroのフリーマガジン『アルキメトロ』や、日本経済新聞の焼酎特集でいつもお世話になっている。神谷利男デザイン事務所の力作で、表紙&本文イラストもすべて神谷さん。

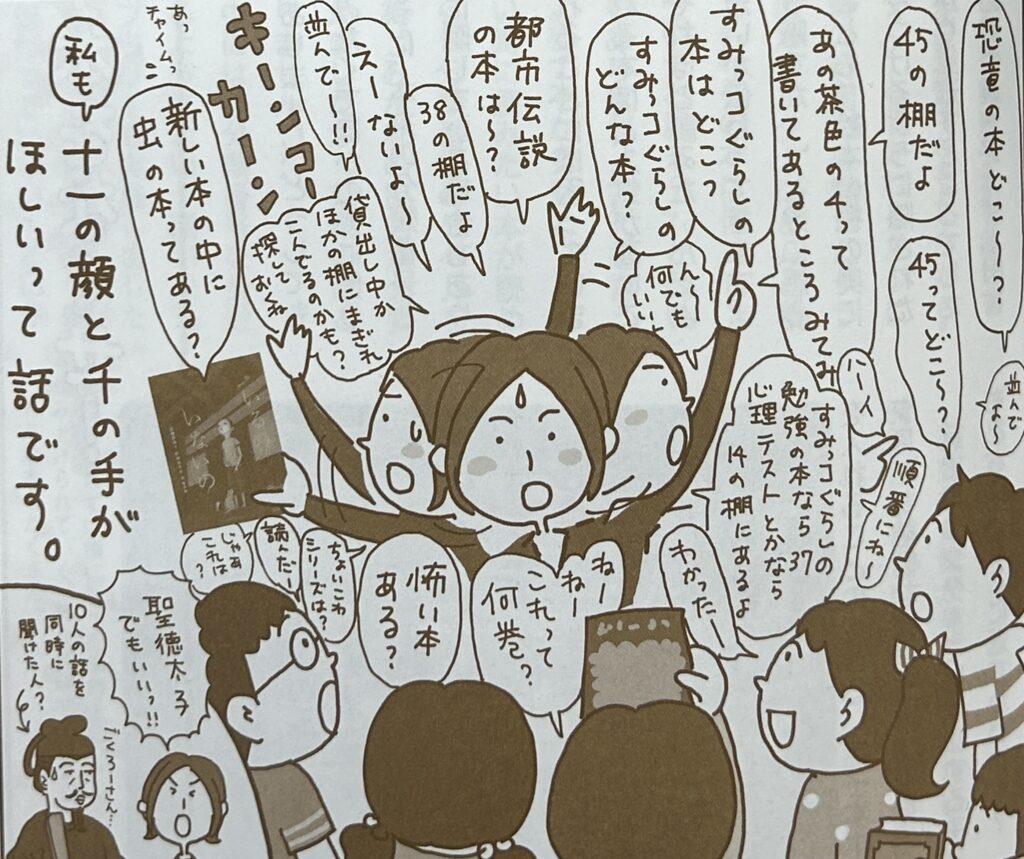

デザイン&イラストはOsaka Metroのフリーマガジン『アルキメトロ』や、日本経済新聞の焼酎特集でいつもお世話になっている。神谷利男デザイン事務所の力作で、表紙&本文イラストもすべて神谷さん。